“三線”精神青春璀璨——“中國涼都”貴州六盤水的生態發展之路

2020年09月24日13:33 來源:人民網-時政頻道

“博物館得去,電視劇也得看。最近央視剛播了一部劇,演的就是當年六盤水三線建設的事兒,在盤州的礦區裡拍的,有機會去採訪的話,你們可要去看看。”當得知記者一行要去貴州三線建設博物館時,出租車司機熱情地推薦了一部電視劇。

這部劇正是7月份央視熱播的《正是青春璀璨時》,它高度還原了貴州六盤水市“大三線”建設的壯闊史詩。

上世紀60年代中期,黨中央、國務院根據“備戰備荒”的戰略需要,為配合攀枝花鋼鐵基地建設,改變北煤南運的局面,將貴州省六枝、盤縣、水城三縣定位為西南、華南地區重要的煤炭工業基地,“六盤水”這個組合性的專名由此而得。自此,在“好人好馬上三線”的號召下,數十萬軍民奔赴磅礡的烏蒙山深處,開啟了篳路藍縷的拓荒歲月。

歷經20多年大規模集中建設,一個以煤、鋼(鋼材)、電、材(建材)為主導產業的工業新城應運而生,“江南煤都”“十裡鋼城”也成為它的標簽。波瀾壯闊的三線建設更是孕育了“自力更生、艱苦奮斗、大力協同、無私奉獻”的“三線”精神,成為六盤水的“魂”。

貴州三線建設博物館於2013年8月17日建成開館,是全國第一家以“三線建設文化”為主題的專題博物館。圖為博物館內人民禮堂展區一角。人民網 高華 攝

恢宏的三線建設博物館的一件件展品時刻在訴說著六盤水昔日的激情歲月。如果說它們是“三線”精神凝固的象征,那麼六盤水的每一個人都是“三線”精神流動的載體。記者在六盤水採訪過程中,無時不刻都能感受到這裡農民、企業家、干部身上“三線”精神的烙印,他們正在為六盤水續寫無愧於歷史進程的 “新三線建設”華彩樂章。

“江南煤都”攻堅克難謀轉型

雄關漫道真如鐵。昔日的荒涼之地,變身新中國的工業新城。三線建設讓六盤水成為國家“14大煤炭基地”的重要組成部分和長江以南最大的主焦煤基地。截至2019年8月,六盤水為新中國貢獻了13億噸煤、4600億度電、5900萬噸鋼材和近億噸水泥。

然而由於長期採取粗放、低效的生產方式,六盤水產業結構偏重的弊端所帶來的問題日益凸顯,阻礙了六盤水全面建成小康社會的進程。生態惡化是一個突出表現。六盤水市委副書記、市長李剛說:“最嚴重的時候,市中心城區酸雨率達55%、空氣總懸浮微粒超過當時國家標准的4.4倍、全市地表水水質達標率不到30%。”

痛定思痛。六盤水開始攻堅克難謀轉型,尋求一條高質量的由“黑”變“綠”之路,最終確定了一手抓傳統產業升級改造,一手抓新興產業培育壯大的轉型策略。

這次轉型之路是六盤水再一次的三線建設,尤其在升級改造傳統產業上,六盤水拿出了當年三線建設的“精氣神”。

在三線建設博物館以北不遠處,首鋼水城鋼鐵(集團)有限責任公司(下稱“水鋼”)一排排現代化廠房林立。藍天白雲下,記者很難想象這裡曾經是“天上烏雲摞烏雲,地下浮塵摞浮塵”,粗放式的生產方式也讓水鋼的發展一度遭遇瓶頸。

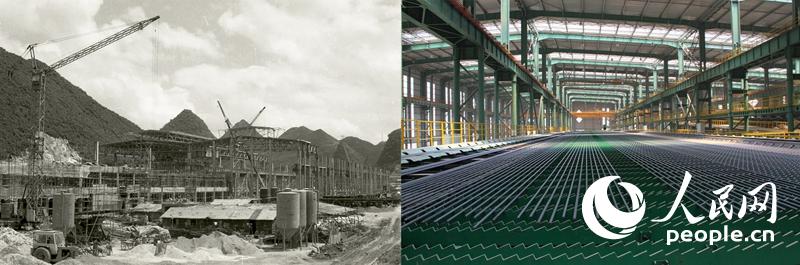

左圖為曾經的水鋼二軋廠房生產現場,工廠設備落后、施工環境惡劣(朱祖雄 攝)。右圖為轉型后的水鋼新軋線生產現場(六盤水市宣傳部供圖)。

“即便是受到疫情影響,今年上半年,水鋼超額完成任務,累計實現盈利2.01億元。”水鋼黨委書記、董事長王建偉認為:“面臨困境,能取得這份業績離不開水鋼人在轉型中充分發揚了‘三線’精神”。

近些年,水鋼面對困境堅持走綠色發展之路,全力推進綠色工廠和數字工廠建設,在全省第一家將機器人用於鋼鐵生產,持續提升固廢、水、煤氣、余熱等資源循環利用,實現了生態與發展的兼顧,一躍成為貴州省最大、西南區域有影響力的國有大型鋼鐵聯合企業。

水鋼的成功轉型是六盤水近年來發展的一個縮影。

一組數據展現了這個資源型城市在升級改造傳統產業上“壯士斷腕”般的決心:自“十三五”以來,累計淘汰煤炭落后產能1045萬噸每年,關停落后鋼鐵產能150萬噸、焦化產能100萬噸、火電裝機60萬千瓦時。過去,六盤水短時間內在三線建設中誕生過貴州第一個現代化煤礦、第一個鋼鐵廠、第一個水泥廠、第一個化工廠……而現在,它繼續創造著第一的紀錄:建成貴州省第一個煤礦智能化輔助系統、西南地區第一個智能化採煤工作面……

一個直觀的現象最能體現六盤水傳統產業升級改造的成效:2018年3月以來,六盤水市中心城區再未出現一天大氣污染天氣。一位從小在六盤水生活的職工告訴記者,過去出門逛個街回來鼻孔會變黑,現在就算穿白襯衫、白襪子進入廠區,都不會擔心。

升級改造傳統產業穩住了六盤水經濟發展的基本盤。與此同時,六盤水開始從產業結構調整上謀篇布局,在工業、農業、旅游業等方面培育引進新興產業,打造新的增長極。

“三變”改革喚醒沉睡的資源

距離六盤水中心市區東南方向50多公裡的水城縣米籮鎮群山環繞,沿著盤山公路行駛而上,雲霧之下綠水青山的美景映入眼帘。然而長期以來,這些美景一直是沉睡的資源。

豐富的生態資源何以長期“沉睡”?六盤水市“三變”改革辦副主任王奇兵道出了原因:“六盤水產業結構偏重導致城鄉和工農二元結構矛盾突出。” 2014年之前,六盤水的農業產業在全省排倒數第一,農村貧困人口達50.99萬人,貧困發生率19.55%。

窮則思變。為解決這一“痼疾”,六盤水充分發揮自力更生的‘三線’精神蹚出了一條山地特色農業發展之路:“三變”改革。

米籮鎮國家現代產業園獼猴桃種植基地,“生態產業化 產業生態化”的巨幅標語十分醒目(無人機照片)。 人民網 揚起帆 攝

“以前從來沒有想過,在自己這一畝三分地兒上還能當上股東和工人。”正在米籮鎮國家現代產業園裡忙碌的李如明說。因身體有一些殘疾,過去常年以種植傳統作物為主的他,經濟上常常入不敷出。

“過去,因為貧困問題,鎮上農民和干部缺乏敢拼的勁。”米籮鎮黨委書記張鵬程在回顧米籮鎮這些年的變化時告訴記者:“我們這個地方,當年條件那麼差,三線建設都能搞得風生水起,現在我們更不應該差。‘三變’改革帶來了契機,它充分調動了當地人的積極性,自力更生的勁頭被激發出來了。”

2014年,李如明將自家3畝土地流轉給園區負責種植獼猴桃的龍頭企業,自己也進入園區務工。讓李如明沒想到的是,按照園區“固定分紅+收益分紅”的利益聯結模式,他不僅可以拿到逐年遞增的分紅,還能拿到到每個月3500元的工資。

在六盤水,像李如明這樣擁有“股東”和“工人”雙重身份的村民還有很多。2014年,六盤水正式推出“資源變資產、資金變股金、農民變股東”的“三變”改革。通過實施“三變”改革,六盤水構建起了村集體、農民、經營主體“三位一體”及“產業聯體”“股份連心”的農業經營新體系,激活了“沉睡”的自然資源。

“三變”改革的著力點雖然在農民,但是在一系列政策的鼓勵下,它也為六盤水產業結構調整提供了切入點,眾多從事煤炭產業的企業和個人開始轉型。

六盤水盤州市盤關鎮賈西村的“煤老板”聶德友就是其中一員。“我們現在種植的刺梨有3.1萬余畝,覆蓋8個村3498戶9446人,其中貧困戶423戶842人,現在已全部脫貧。”說起村裡的刺梨產業,聶德友便打開了話匣子。

2014年,正在謀求轉型之路的聶德友在外考察時得到一個信息:刺梨在國外很暢銷。“維生素C含量是蘋果的800多倍、柑橘的50倍。而且,刺梨耐旱、耐瘠薄,又保水保土,適合石漠化山區生長,1年種下去,3年能盛果,可連續採果40年,一畝年收入近4000元,效益非常可觀。”打定主意,聶德友決定回鄉種刺梨,這也給深度貧困的賈西村帶來希望。

賈西村同樣採用了“三變”模式,組建了農業合作社。第一階在段刺梨產生效益前,以耕地每年400元/畝為村民保底分紅﹔第二階段在刺梨產生效益后,採取“保底分紅+二次分紅”模式,按照參股股比分配利潤,園區佔85%、農戶佔10%、村集體佔5%。此外,村民還可以到基地務工,這讓全村584戶1691人基本實現了“戶戶有脫貧產業,人人有致富門路”。

2016年,盤州市引進宏財集團,進行刺梨產業深加工,為當地農民的刺梨銷售兜底,這為“三變”改革在當地實施筑牢了根基。

在疫情防控常態化形勢下,宏財刺力王積極復工復產。人民網 涂敏 攝

“‘三變’改革解決了過去土地分得過多而統得不夠的問題,為農業產業的集約化和規模化發展提供了強有力的支撐。”王奇兵說。

“三變”改革也再一次創造了三線建設的速度。2017至2019年“三變”連續三年寫入中央一號文件,寫入《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》和《鄉村振興戰略規劃(2018—2022年)》﹔榮獲2016年中國三農“十大創新榜樣”、2018中國三農“十大創新典型”,入選2017年全國精准扶貧10佳典型經驗、2018年全國產業扶貧十大機制創新典型。

截至目前,整合198.67萬畝承包地、41.67萬畝集體土地、14.85萬畝林地入股經營主體發展產業。整合12.96億元財政資金入股,撬動105.21億元社會資金參與“三變”改革。54.93萬戶農戶成為股東,入股受益農民達182.62萬人。

“中國涼都”開啟綠色新未來

傳統工業轉型升級,再加上“三變”改革給第一產業產生的增長效應,為六盤水的發展帶來了積極的變化,第二產業佔GDP的比重已經從2011年的62.7%下降到2018年的48.6%。但是2018年,煤電鋼材四大產業佔全市規模以上工業增加值的比重仍然達到82.4%,佔全市GDP的比重達30.8%。

對此,清華大學公共管理學院的研究員周慎分析:“過去的三線建設偏重的是重工業,發展到一定程度后讓六盤水陷入了‘積重難返’的困境。當下六盤水倡導弘揚‘三線’精神,就是要以一場‘新三線建設’破局,調整產業結構,尤其是推動三產的發展。”

如何高質量推動三產發展?六盤水開始在“涼”上做文章。

這裡夏季均溫常年保持在19.7℃左右,全年涼爽舒適級天氣達223天以上。除了有“江南煤都”這個標簽,中國氣象學會授予其“中國涼都”的稱號。

“就算夏天最熱的時候,我們這的氣溫也極少超過20度,每年都會有很多游客前來避暑,村民們也因此吃上了‘旅游飯’。”家住野玉海景區千戶彝寨的村民安信書說。在這裡,上千棟彝族風格民舍依山而建,蔓延到山谷、伸展到平地,恍如千百年前的彝族部落。

易地搬遷扶貧建成后的六盤水野玉海景區千戶彝寨。人民網 王政淇 攝

2014年,安信書家從“一方水土養不活一方人”的水城縣楊梅鄉台沙村搬到千戶彝寨。自此,一家人不僅挪了“窮窩”,依托景區和千戶彝寨的“高人氣”,她和丈夫、兒子、兒媳都在當地內找到了工作,全家人一個月的收入超過8000元。

千戶彝寨易地搬遷脫貧,發展旅游致富的故事還將在六盤水更多地方上演。對於旅游業的發展,六盤水在“下一盤大棋”。

“下一步六盤水還將立足資源稟賦,著力打造全域旅游,力爭成為貴州旅游升級版的一個樣本。”李剛市長道出了市委、市政府謀劃的布局:“利用北盤江流域的旅游資源,將從西到東的柯杜河景區、烏蒙大草原、牂牁江景區這些‘珍珠’,通過全域旅游的規劃,變成一個‘珍珠串’,一個整體的大景區,打造出一個以高山、運動、峰叢、濕地、康養、健身等基本元素構成的旅游大品牌,使旅游業成為六盤水轉型發展,實現經濟新跨越的重要支撐。”

周慎認為:“六盤水的‘涼資源’可謂得天獨厚,但把‘涼資源’晾在一邊,它無法發揮價值。‘兩山理論’給了當地啟發。最近幾年,六盤水順勢而為培育發展旅游產業,擺脫‘積重難返’的困境,把‘涼資源’打造成助推當地經濟發展和惠及民生的‘熱產業’。這條路子蹚對了,有借鑒意義。”

截至目前,六盤水已建成A級以上景區27個,打造了北緯26度以南、世界上緯度最低的4個天然滑雪場。同時,依托“中國涼都·六盤水夏季國際馬拉鬆賽”、國際滑翔傘賽、環中國自行車賽等一系列體育賽事,以賽為媒,以會賣“涼”。

9月21日,以“旅游新使命、健康新生活”為主題的第十五屆貴州旅游產業發展大會在六盤水盤州市隆重開幕。(六盤水市委宣傳部供圖)

9月21日,第十五屆貴州旅游產業發展大會在六盤水市盤州市舉行。大會圍繞開啟健康新生活、踐行好“綠水青山就是金山銀山”的理念、加快恢復並高質量發展、助力鄉村振興戰略等貴州旅游新使命,向省內外嘉賓推介貴州旅游最新的發展理念,展示貴州旅游發展新業態。大會相關負責人告訴記者:“雖然有疫情影響,但是六盤水市上下為出色完成省委、省政府交辦的任務,都鼓足干勁兒為大會順利舉行做了全方位的准備。這次大會必將進一步提高涼都在國內以及國際上的知名度。”

“人無精神則不立,國無精神則不強。唯有精神上站得住、站得穩,一個民族才能在歷史洪流中屹立不倒、挺立潮頭。”一個國家如此,一座城亦是如此。

“‘三線’歷史是六盤水的‘根’,‘三線’精神是六盤水的‘魂’,‘三線’文化是六盤水人的‘精神富礦’。”六盤水市委書記王忠說:“我們要弘揚和傳承好‘三線’精神這筆寶貴精神財富。將其與培育和踐行新時代貴州精神、紅色文化、‘三變’文化、民族文化等一起,有機融入社會主義核心價值觀建設內容,有機融入道德體系、行為准則,進一步凝聚價值共識,引導全市上下用共同的信仰追求、價值取向鑄牢理想信念、汲取不斷前進的無窮力量。”

在採訪中,記者了解到一個細節。三線建設博物館原以“六盤水”冠名,但是在建成開館當天正式改名為“貴州三線建設博物館”。這一命名的“升格”無疑再次印証了貴州對“三線”精神傳承和弘揚的高度重視。當下,對貴州而言,面對按時高質量打贏脫貧攻堅戰、與全國同步全面建成小康社會的艱巨歷史任務。“三線”精神必將為貴州續寫新時代發展新篇章提供無限的精神力量。

(王欽、陳康清、王捷、宋子節、涂敏亦有貢獻)

(責編:於子青、王政淇)