2020年08月31日09:50 來源:解放軍報 手機看新聞

走進“平型關大戰突擊連”——

尋找勝利的密鑰

■解放軍報記者 譚靚青 特約記者 海 洋 通訊員 詹麗紅

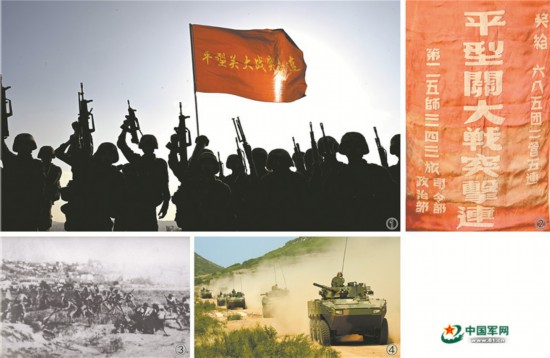

圖①:陽光下,“平型關大戰突擊連”的旗幟隨風飄揚。圖②:浸染著革命先烈鮮血的榮譽戰旗。圖③:九連先輩與日軍展開白刃格斗。圖④:轉型后,九連官兵駕馭新型戰車馳騁在訓練場上。本組照片由詹麗紅提供

一戰成名,用來形容“平型關大戰突擊連”最為恰當。

83年前,整個中華民族,乃至世界反法西斯戰線都記住了平型關大捷,記住了“平型關大戰突擊連”。

當時,英國記者詹姆斯·貝特蘭在《每日先驅報》中評價道:“一部分進攻的日軍在平型關遭受慘敗。那是一種山地上的運動戰,它展開了中國抗戰的新局面!”

1952年,中國發行了一組郵票。其中一張上印著八路軍從平型關前凱旋的場景,這是由攝影家沙飛拍攝的戰地照片。

透過這張照片,依稀可以看見當年那支年輕的部隊。除了少數傳奇英雄的故事流傳至今,很多戰士的名字已經湮沒在歷史長河中。

打完這場戰斗,這支部隊去了哪裡?又做了什麼?

今天,我們走進“平型關大戰突擊連”,尋找當年那支部隊的足跡。

從南昌起義打響“第一槍”,這支部隊歷經兩萬五千裡長征、抗日戰爭、解放戰爭和朝鮮戰爭,走遍了大江南北。

如今,這支連隊已經轉隸為陸軍第79集團軍某旅合成三營九連。2019年10月1日,國慶70周年閱兵式上,這面戰旗再次出現在天安門廣場。

縱觀連隊90多年風雨歷程,它的歷史用一句話可以概括:從勝利走向勝利。

為什麼能從勝利走向勝利?那把屬於勝利的鑰匙在哪裡?

在時間記憶裡尋找答案,你會看到一個大寫的“戰士”。

廣為人知的傳奇, 鮮為人知的犧牲

7月24日,這個日子對九連來說,比過年還熱鬧幾分。

這一天,是連隊被國防部授予“學習毛主席著作的模范紅九連”稱號的第56個“連慶”。

往年,連隊要會餐。大家聚在榮譽室,一起重溫連隊歷史。退伍老兵也會通過電話或者視頻表達祝福。

今年的“連慶”,他們是在駐訓場上度過的。只是簡短開了個會,官兵們便繼續投入訓練。

沙場之上,連隊官兵整裝列陣,身后是數輛新型裝甲車,“平型關大戰突擊連”這面紅色戰旗在風中獵獵作響。

“連隊歷史上的紀念日很多,每一個對我們來說都是神聖的。它們背后是先輩們的付出與犧牲。”指導員劉天成一臉鄭重地說。

此刻,站在沙場之上,看著“平型關大戰突擊連”戰旗隨風飄揚,劉天成真切地感受到歷史之重。

提及“平型關大捷”,對於今天的大部分年輕人來說,了解的只是寫在課本裡的標准總結——八路軍出師抗日取得的首次大捷,打破了日軍“不可戰勝”的神話。但作為這支連隊的指導員,劉天成明白,1937年的那場勝利來之不易——

“七七事變”后,侵華日軍對華北進行瘋狂進攻。其坂垣師團第21旅團及輜重隊數千人,沿靈丘至平型關西犯。

八路軍115師685團2營5連作為“突擊連”,奉命在關溝以北高地伏擊日軍先頭部隊。

初秋,雨下了一夜。終於,拂曉時分,日軍進入埋伏圈。接到“開始攻擊”的命令,綽號“猛子”的連長曾賢生帶領全連發起沖鋒。

鮮血、殘肢、喊叫……白刃格斗的慘烈遠遠超乎人們的想象。據日本1973年出版的《浜田聯隊史》記載:“100余輛汽車慘遭燒毀……公路上有新庄中佐等無數陣亡者,及被燒焦躺在駕駛室裡的尸體,一片慘狀,目不忍睹。”

戰斗結束時,全連160人隻剩30多人。憑一己之力刺死10多名敵人的曾賢生英勇就義。犧牲之際,他捂著傷口,仍然怒目灼灼,盯著死在他刀下的敵人。

這道目光,向死而生。

曾賢生看見了敵人,看到了死亡,同時也看到了身后億萬人民目光中燃起的希望。在他眼中閃爍的,是勝利的曙光。

戰后,連隊被授予“平型關大戰突擊連”榮譽稱號。

83年過去了,平型關烈士陵園裡,白色墓丘與紀念碑靜靜矗立。這裡,安葬著平型關大戰時犧牲的264位烈士。

廣為人知的傳奇,鮮為人知的犧牲。

很多人覺得歷史十分遙遠,但是在“平型關大戰突擊連”官兵心裡,那場血與火的碰撞近在咫尺。

榮譽室裡,每位新兵都會在“平型關大戰突擊連”那面戰旗前,聽老兵講述歷史上那熱血沸騰的一幕幕。曾賢生那道目光,永遠鐫刻在歷史中,也印在連隊每一個戰士心中。

2015年,在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年閱兵式上,連隊戰士周玉健接受了祖國和人民的檢閱。

“‘平型關大戰突擊連’英模部隊方隊300多人,我站在第一排第一個。”正步走過天安門前,周玉健目光堅定。

此刻,無數人注視著電視屏幕裡這個方隊。其中一道目光,來自1000多公裡外的牡丹江畔。看到連隊旗幟出現時,四級軍士長徐強熱淚盈眶。

徐強如今已經退伍。在那場閱兵中,除了“平型關大戰突擊連”英模部隊方隊,他還記得那個緩緩駛過天安門前的抗戰老兵方隊。

方隊中,幾十名老兵白發蒼蒼,胸前戴滿了勛章,他們中最年長的已經102歲。有些老人默默流下了淚水,這些淚水背后,是鮮為人知的犧牲——

“滿眼都是傷員。當時醫療條件很差,沒有麻藥,也沒有血漿,許多戰士活活地疼死在簡易的手術台上……”抗戰老兵劉伯華忘不了平型關大戰搶救戰友時的場景。

當時,劉伯華在“平型關大戰突擊連”所在的685團擔任看護班長。戰斗中,他帶領全班20多名戰士,從戰場往下背傷員。

那時,劉伯華剛滿18歲。在那場戰斗中,很多和他年紀相仿,甚至比他還小的八路軍戰士,犧牲在平型關。

平型關大戰永遠值得我們銘記,不僅僅是因為那場勝利,更是因為在勝利的旌旗上,浸透著先輩的鮮血。

從勝利走向勝利,為人民奔走四方

“緬懷逝者,祝福唐山。”

7月28日,是唐山大地震44周年祭。當年地震中那些黑白照片再次出現在網絡上,讓人們陷入悲痛的回憶。

看到這些照片,“00后”士兵李康寧不由想起了一把軍號——

冬日午后,天空陰沉沉的。李康寧被指導員帶到連隊榮譽室。剛來連隊一年,就要和指導員這麼鄭重地單獨談話,這個年輕人心裡有些忐忑。沒想到,指導員還沒開口,先交給他一把軍號。

“人們因為平型關記住了我們,但是我們連可不僅僅打了這一仗。”指導員告訴他,“抗美援朝、唐山大地震、大興安嶺救火……走出平型關,我們作為主攻連、突擊連,吹響了3000多次沖鋒號!當年,先輩們在唐山抗震救災一線吹響的那把軍號,至今還被收藏在中國人民革命軍事博物館中。”

那是李康寧第一次觸摸軍號。接過軍號時,他心裡沉甸甸的。他明白,這把軍號,不僅僅意味著歷史,更意味著使命。

“沖鋒號,是最難吹的一種號音。為了吹好它,我苦練了一個月。”李康寧的訓練地點,在一個蓮花池畔。寒冬臘月,一眼望去,整片池塘隻有光禿禿的冰面。

在這裡,李康寧第一次吹響了沖鋒號。此后,他經常想象自己在沙場上吹響沖鋒號的樣子。

3000多次沖鋒號,數十萬公裡行程。如果在地圖上對這個連隊的足跡進行標注,密密麻麻的點和線會讓人眼花繚亂。

在人民最需要的地方,總能看到這個連隊的身影。對於這一點,來連隊不到一年的新兵任夢宇有自己的體會。

前不久,安徽阜陽的“千裡淮河第一閘”王家壩閘泄洪,滾滾河水奔騰而出。距離這裡不遠的阜南縣田吉鎮,是任夢宇的家鄉。

看著電視新聞中,那些迷彩色身影奮戰在抗洪一線,任夢宇想起連隊抗洪的那張照片——

照片上,是1998年發生特大洪水時,連隊官兵在月亮泡水庫堅守的場景。

那年夏天,連隊緊急趕往嫩江抗洪一線。一路上,大片農田被淹沒在水中,隻能看到零星的樹梢和屋頂。這一幕,和今天電視新聞裡的畫面極其相似。

任夢宇今年18歲,已經做好了上前線的准備。他說:“很多先輩犧牲時,甚至比我還要年輕。”

連史93載,書寫著這支部隊從勝利走向勝利的漫長征程。連隊官兵奔走在祖國大江南北,從未退卻。因為,他們身后是億萬人民。他們用行動,詮釋著“人民子弟兵”的含義。

從當年的大刀上,尋找勝利的密鑰

春風和煦,陽光燦爛。透過新型戰車潛望鏡,上士寧小林看到旁邊的轎車疾馳而過。他和戰友開玩笑:“說出來大家不信,我還沒駕照呢!”

今年4月,寧小林駕駛新型戰車去野外駐訓。在他面前,數十個不同顏色的按鈕讓人眼花繚亂。現在,他閉著眼睛都可以操作這些按鈕。

此時,距離連隊換裝才過去一年時間。

“肩上的使命任務,逼著我們加速趕路。”連長王昌喜說,“從2017年到2020年,3年間2次轉型,我們連承受了一次前所未有的時代大考。”

轉型之初,連隊9成以上官兵涉及崗位調整、專業調換。這支從勝利中走來的隊伍,改革開局就遇到了挫折——營裡首次專業考核,連隊車長、炮長、駕駛員三大乘員專業成績都很不理想。

官兵們迷茫之際,連隊主官的桌上,出現了一封轉崗報告。

“我年紀大了,必須提前適應新裝備,不能拖連隊的后腿。”老班長寧小林說,“我們連隊有句話叫‘把榮譽舉過頭頂,把困難踩在腳下’。當年老連長曾賢生拿著大刀和日軍拼殺,靠的就是這股子血性。”

抗日戰場上,裝備的差距,曾讓八路軍吃了不少苦頭。據統計,日軍在二戰中制造了600多萬把刺刀,而八路軍一個師隻有幾百把刺刀。據日方資料記載,當時八路軍戰士使用的大刀,比日軍加裝刺刀的三八式步槍短幾十厘米,還容易卷刃。

白刃搏殺勇者勝。這幾十厘米的差距,八路軍將士用血性補齊。

時任115師司號員的抗戰老兵強勇,當時才14歲。很多和他一樣的小戰士,甚至沒有日軍加裝刺刀的三八式步槍高。在這樣的情況下,八路軍官兵血戰到底,用大刀為中華民族殺出一條血路。

在中華大地風雨如晦的暗夜裡,平型關下的那場勝利閃耀著無與倫比的光芒。自此,“猛打猛攻、首沖敵陣”的突擊精神刻進了九連官兵的骨子裡。

如今,擁有了更先進的裝備,擺在九連官兵面前的“敵陣”卻沒有消失。

戰士魯士斌床頭貼著一張卡片,上面寫著一句格言:“船的力量在帆上,人的力量在心上。”

面對時代之變,官兵們用凝聚在“大刀”上的突擊精神破題。裝備沒到位,他們就自己改裝訓練模擬設備﹔轉型節奏快,大家就加班加點學習新知識……

陷陣之志,成就勝戰之師。前不久,旅裡組織比武,車長盧棟鵬、駕駛員楊孟想奪得全旅第一。這份成績,是他們用汗水換來的。

從勝利走向勝利。大刀會卷刃,但刀鋒上凝聚的突擊精神不會。

榮譽室裡,“平型關大戰突擊連”那面戰旗靜靜懸挂著。戰旗無言,卻用鮮血和歷史告訴每一批官兵——

當你們成為真正的戰士,就成為了勝利的密鑰。