奮斗精神 代代傳承

|

|

|

創新始終是一個國家、一個民族發展的重要力量。

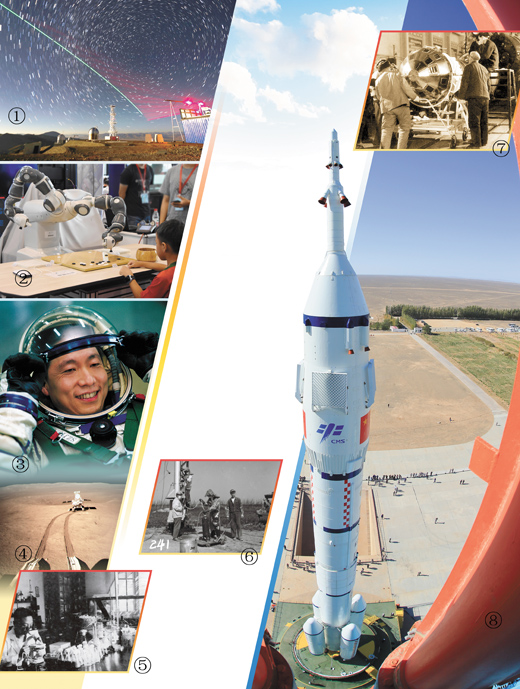

從試制成功第一台電子管計算機,到成功發射第一顆人造地球衛星“東方紅一號”﹔從世界上首次人工合成牛胰島素,到第一台姿態控制發動機誕生﹔從歷盡千辛萬苦、歸國游輪上方才露出笑容的錢學森一家,到攀登數學之巔、証明哥德巴赫猜想的陳景潤……一幀幀黑白照片,讓人們憶起新中國科技事業的起步是何等艱難,而在這種極其困難條件下取得的科學成就又是何其偉大!

70年砥礪前行,我國的科技事業實現了歷史性、整體性、格局性重大變化,已成為具有重要國際影響力的科技創新大國。重大創新成果不斷涌現,一些前沿領域在國際上進入並行、領跑階段。嫦娥工程、北斗衛星、載人航天、大飛機、中微子振蕩等重大創新成果舉世矚目﹔高鐵網絡、移動支付、數字經濟等引領世界潮流﹔深海深地探測、超級計算、人工智能等戰略高技術領域持續取得重大突破……

70年接續奮斗,我國的科研設備、經費投入、科技人員等支撐條件今非昔比,踏上了從科技大國邁向世界科技強國的新征程。科研投入強度越來越大、研發人員水平越來越高、大科學裝置越來越多﹔“愛國、創新、求實、奉獻、協同、育人”的新時代科學家精神在一代代科研人員中傳承。不忘來時路,踏上新征程,中國的科技創新,正步履堅定、足音鏗鏘!

——編 者

圖片說明:

圖①:2016年12月,“墨子號”量子科學實驗衛星與阿裡量子隱形傳態實驗平台建立天地鏈路。

金立旺攝

圖②:一名兒童與人工智能機器人下圍棋。

鐘建珊攝

圖③:我國首位進入太空的航天員楊利偉。

中國載人航天工程辦公室供圖

圖④:“玉兔二號”巡視器在月球背面進行科學探索。

國防科工局供圖

圖⑤:1955年,氯霉素合成方法的研究和生產工藝技術完成。

中國科學院供圖

圖⑥:1960年,我國第一枚液體探空火箭進行發射前的准備。

中國航天科技集團供圖

圖⑦:1970年,“東方紅一號”衛星與火箭進行對接。

中國航天報社供圖

圖⑧:2016年10月,執行神舟十一號載人航天飛行任務的火箭在等待轉運至發射位置。

人民視覺

版式設計:沈亦伶

《 人民日報 》( 2019年09月10日 12 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量