沈大高速公路

雙腳丈量出的第一路(新中國的“第一”·70年)

|

|

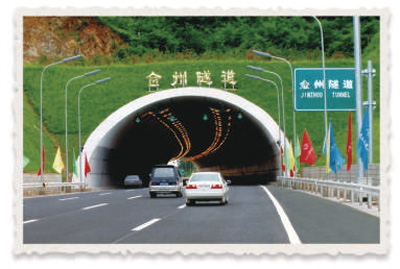

沈大高速公路金州隧道。 |

|

|

沈大高速公路建成通車。 |

|

|

|

編者按:一年一度春運忙,千千萬萬中國人疾馳在路上。目前,我國高速公路總裡程突破14萬公裡,重大節假日免費通行,人們都已經習以為常。而曾經,要不要修建高速公路都是個問題。

1990年8月21日,人民日報刊發報道,祝賀我國大陸興建最早的一條高速公路於20日全線試通車。“沈大高速公路”從此被寫入了歷史,標志我國公路建設已進入高速公路時代。

時代背景

雙向四車道,設計行車速度120公裡每小時,作為全國第一條高速公路,沈大高速路的貫通打通了當時遼寧經濟發展的任督二脈,被譽為“神州第一路”。

上世紀80年代初,遼寧工業快速發展,但沈陽至大連的公路行車時速平均還不到30公裡。車多路窄,人車混行,無法滿足交通運輸需求的公路制約經濟發展。在國內沒有任何設計標准和規范的情況下,經過國內外考察和專家論証,上報交通部審查批准,1983年,沈大高速公路正式立項。1984年6月27日,項目正式開工。

經過六年零兩個月的施工,1990年9月1日,全程375公裡的沈大高速公路全線剪彩通車。日通車能力可達到5萬輛,年貨運能力8000萬噸,客運能力1.3億人次。1990年,沈大高速的車流量為142萬台次,到2000年時已增加至5714萬台次。

隨著車流量不斷增多,2004年改擴建工程竣工,沈大高速又成為全國第一條八車道的高速公路。目前,遼寧全省已有高速公路27條,總裡程4331公裡。

親歷者說

講述人:薛景為,高級工程師,沈大高

速公路設計者之一。

改革開放后,高速公路的概念走進中國建設者的視野。

“當年第一道難題,是這條路到底要不要建。”作為設計者之一,當年披星戴月的建設歷程,64歲的教授級高級工程師薛景為仍歷歷在目。

“矛盾集中在兩點:要不要建,建好了沒有人走咋辦。”30多年以前,“高速公路”還是個生僻詞。“建設成本高,走路還要交錢,很多人擔憂,修路成本無法收回。”

但面對交通運輸業的剛性需求和當時的經濟形勢,沈陽至大連高速公路項目還是上馬了。

艱苦,是薛景為提到最多的詞兒。“設計圖是一步一步量出來的。先在1︰10000的圖紙上選線,然后到現場沿著選定的線路,用鋼尺100米接100米地測量。”

“光學儀器要小心伺候,就像抱嬰兒一樣,生怕磕了碰了﹔農田更要小心對待,測量隻能在冬季進行。零下三十幾攝氏度,凍得腳后跟兒都不知道是誰的了。”

野外勘測后,計算工具欠缺的難題又擺上了桌面。“隻有主任工程師才能用上高級計算器,普通的計算器人手不足一個,有人隻能用算盤。”

雙向四車道的建設標准和120公裡每小時的設計行車速度,對攤鋪瀝青路面提出了更高要求。“一天建設2公裡。”薛景為感嘆:“即便是在今天,這樣的建設速度也算很快了。”

會有人為走高速買單嗎?“通車的頭幾天,只是偶爾有貨車上來開一段。”薛景為內心忐忑。

但一位貨車司機的往返賬單,讓薛景為懸著的心落了地。“從鱍魚圈到沈陽,單程200多公裡,走普通公路往返一次需要一晝夜。而走高速的話,盡管增加了通行費用,但車輛周轉效率提高50%以上。”

2018年12月11日,鐵嶺至本溪段高速公路正式開通,標志著遼寧中部環線高速公路全線貫通。薛景為說:“這回打算徹底退休了。”

服務貼士

“中國第一服務區”井泉服務區

1988年10月25日,在沈大高速開通試運營后的第六天,位於沈大高速大連方向36.4公裡處井泉服務區正式投入運營。當時的服務區功能單一,隻能提供基本的就餐、如廁、加油服務,餐廳的飯菜以油水大、口味咸、能抗餓為主。

2017年11月30日,升級改造后的井泉服務區成為東北第一家開放式服務區商業綜合體。在不影響高速公路交通秩序的前提下,服務區拆除了圍欄,在后方新建了與202國道聯通的停車場,實現了高速公路與普通公路並用服務區。改造后的服務區,集宴請、購物、休閑於一體,甚至吸引了鄰近村鎮的居民,日均客流量近萬人,高峰期達到5萬人次。

《 人民日報 》( 2019年02月07日 07 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量