蔣子龍

不是我選擇了改革,是改革選擇了我(見証改革開放40年②)

|

|

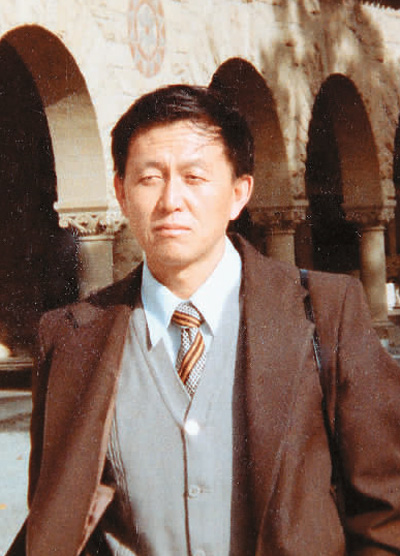

1982年蔣子龍在美國斯坦福大學 |

|

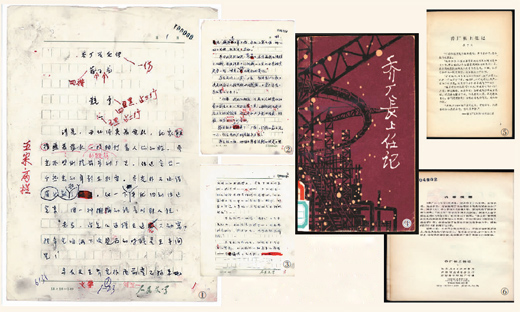

圖①②③依次為《喬廠長后傳》手稿前三頁﹔ |

|

《見証:中國改革開放40年40人》 |

滄州地處河北省東南部,北依京津,南接山東,東臨渤海,京杭大運河貫穿其間。因與大海為鄰,得名滄州,意為“滄海之州”。

滄州是蔣子龍的故鄉,14歲之前,蔣子龍的生活在滄州農村裡度過,那裡高高的土房,比兩邊的土地矮一大截的車道,村子外面的大水坑,以及在水坑裡摸魚洗澡的日子,都深深地烙在了他的記憶裡。好多年以后寫散文,提到家鄉,蔣子龍仍然說:“滄州,像夢一樣永遠跟著我。”

蔣子龍走過的地方很多,其中很多地方都比滄州富饒、美麗。但是,這個普普通通的滄州卻給了他巨大的觸動與濡養,他把滄州當作了一生中最重要的精神根據地。雖然蔣子龍是以工業題材小說在文壇上闖出一片天地的,但是他骨子裡卻是一個農民,他在很多場合,都一再強調這一點。他的農民本色,是滄州給他染上的,他磊落豪直的性情,庶幾與這片土地脫離不了關系。

當改革開始激蕩生活,作家的創作之火隨之點燃

不管願不願意,理不理解,文學都成了蔣子龍的宿命,帶給他榮光,也帶給他艱難。很多人都問蔣子龍,當初為什麼要選擇創作工業題材小說?蔣子龍感嘆地回答:“人的一生總會碰上那麼幾次鬼使神差、歪打正著的事情。‘人’字是由兩根棍子斜搭在一起構成的,也就是說,一個人的命運要由別人橫插上一杠子才能完成。”

某種意義上說,蔣子龍的創作就被這樣一種莫名的力量推動著往前走。1975年秋天,全國“工業學大慶”,掀起了一股“抓生產”的潮流。那時候,國家第一機械工業部系統學大慶會議在天津賓館召開,蔣子龍所在的天津重型機器廠是一機部所屬的大廠,蔣子龍作為廠子的代理工段長,參加了會議。就是在這個會場上,《人民文學》的老編輯部主任許以找到了蔣子龍,告訴他,毛主席親自下令,停刊多年的《人民文學》要在1976年復刊。許以希望蔣子龍能夠為復刊的《人民文學》寫一篇小說。

《人民文學》是“國刊”,是業余作者夢寐以求發表文章的文學聖地,《人民文學》的約稿該是多大一樁喜事!但是蔣子龍並沒有受寵若驚,也不敢過於興奮,那個時候他的作品發表得並不多,心裡沒有底,只是謹慎地答應試一試。碰巧的是,那個時候的蔣子龍正被大會上一些先進人物的生產事跡所感染,覺得有很多話想說。於是,就在開會的賓館裡,他沒日沒夜地寫了起來,由此有了短篇小說《機電局長的一天》的誕生。

《機電局長的一天》后來發表在復刊第一期的《人民文學》上。這篇小說的主人公霍大道,其原型就是蔣子龍所在的天津重型機器廠廠長馮文彬,以及蔣子龍在會議期間了解到的南京汽車廠的一位副廠長。蔣子龍運用文學的手法,把兩個原型人物的人格與事跡揉搓成了雷厲風行“抓生產”的霍大道。回頭來看,霍大道的“抓生產”反映了當時的人們對無休無止的政治運動的抵觸情緒,同時也與20世紀70年代末期“以經濟建設為中心”的歷史軌道實現了對接,因而成為過渡年代裡的一篇頗具先聲的過渡小說。

三年之后,1979年,蔣子龍又在《人民文學》上發表了短篇小說《喬廠長上任記》,這篇小說的影響更大,在當時產生了“轟動效應”,也使“蔣子龍”這三個字從此烙在了當代文學的史冊上。《喬廠長上任記》講述了十年動亂之后,某重型電機廠生產停頓,人心混亂,老干部喬光朴主動出來收拾爛攤子,大刀闊斧地進行改革,從而扭轉工廠被動局面的故事。小說塑造了改革家喬光朴的光輝形象,被認為是“改革文學”的開山之作。

但是談起這篇小說,蔣子龍卻說:“《喬廠長上任記》的創作過程非常簡單,簡單到不是我找到了喬廠長,而是喬廠長找到了我。”當時,蔣子龍隻花了三天時間,就寫出了這篇垂名之作。隻有一種解釋,就是“喬廠長”這個人物,在蔣子龍那裡早已爛熟於心,他此前雖然未曾寫出來,但在心裡,他已經對這個人物描摹了上百遍。

蔣子龍的回憶印証了我的猜想。大概在1977年后,他在重機廠的鍛壓車間任主任,那時候的蔣子龍,攢足了力氣想好好干事,可真等他塌下心來想干事了,卻發現哪兒都不對勁:有圖紙沒材料,好不容易把材料找齊,可是機器設備年久失修,到處是毛病,等把機器修好了,人又不聽使喚……蔣子龍感覺自己天天就像在“救火”,常常是晝夜連軸轉,熬的最長的一次是七天七夜,隻覺得身心俱疲。這就是他創作《喬廠長上任記》時候的心境。這篇小說,實際上就是寫他自己一段時間以來的苦惱與理想,寫如果讓他來當廠長,他會怎麼干。蔣子龍結合自己在基層摸爬滾打的經驗,設計了一種“喬廠長管理模式”,他沒有料到的是,“喬廠長”很快火了起來。那時候,很多讀者根據自己的體會來理解喬廠長,更多的人還參與創造與完善著“喬廠長”,“喬廠長”一時成了風雲人物。

后來,在不同的場合,蔣子龍都會被人這樣提問:作為“改革文學”的締造者,作為工業題材的代表作家,您如何如何。每當這時,直爽的蔣子龍就會實話實說,“其實我至今也搞不清楚‘改革文學’的概念,作家是不可能按照‘改革’的定義去創作文學作品的。而隻有當‘改革’實際上成為人民群眾精神生活與物質生活的主題時,正在劇烈地搖蕩與改變人們的生活方式時,才能讓作家把激情和材料融合成創作之火,把虛構的人物和故事融於真實的生活旋律之中”。

在創作高峰時轉向,十年鑄劍書寫農村變革

1982年底,寫完短篇小說《拜年》,蔣子龍在自己工業題材小說的創作高峰期,放下了工業題材小說創作。人們無法理解蔣子龍此舉原因何在,其實,他只是做出了符合創作規律的一次選擇。他在《“重返工業題材”雜議——答陳國凱》一文中寫道:“登上了文壇,一定還要懂得什麼時候離開文壇。當時我感到自己成了自己無法逾越的疆界,我的工業題材走投無路。它不應該是這個樣子,它束縛了我。我受到我所表現的生活、我所創造的人物的壓迫……我需要暫時與工業題材拉開點‘歷史的距離’,對工業生活及自身進行一番感悟、自省和玩味。”

這是蔣子龍作為一位清醒的作家的可貴自省,作為一位優秀作家對自己創作節奏的理性把控。他正因為異常熟悉工業生活,反倒對這十分熟悉的一切產生了警醒﹔他終於形成了自己的創作風格,卻自覺地要努力跳脫出這個風格﹔他擁有了自己頗具優勢的寫作領域,但他時刻都想著要打破領域與題材對創作的限制——蔣子龍絕不甘心把自己的創作僅僅劃定在工業題材這樣局促的范圍之內,他的寫作雄心無限廣大。

大約從1984年開始,連續五六年的時間裡,蔣子龍努力嘗試著擺脫自己的創作模式,打開自己的文學視野。他明確提出,文學不應該以題材來劃分,作家不應該被題材所局限。這段時間裡,他寫下了以醫生邵南孫為主人公的長篇小說《蛇神》和以《收審記》為代表的“飢餓綜合征”系列小說。這一階段對蔣子龍來說,是至關重要的,他突破了最初使自己成名的風格與題材的束縛,打開了一片更為廣闊的文學天地。

經歷了這樣一次涅槃式的文學重生,蔣子龍的心境進入到一個嶄新的境界,他不再像以前那樣,跟別人較勁,跟文學較勁,執意要寫出什麼樣的作品。他不再想駕馭文學,而是“心甘情願、舒展自如地被文學所駕馭”。他超脫批判,悟透悲苦,笑對責難和褒獎,隻寫自己最想寫的東西。蔣子龍隱隱約約感覺到,自己正在步入文學上的成熟期,正在進入創作的最佳階段,從心理上到閱歷上,他的准備都在趨於充分。這個狀態的蔣子龍,即將迎來他一生中最為艱苦也最為重要的文學書寫。

如果你問蔣子龍,對自己的哪部作品最為看重,你會得到這樣的回答:不是一紙風行的《喬廠長上任記》,也不是更早發表的《機電局長的一天》,更不是后來創作的《一個工廠秘書的日記》以及《人氣》《空洞》等作品,而是他於2000年之后開始創作、歷時11年寫就的《農民帝國》。《農民帝國》這本書,傳遞了蔣子龍對於農村生活變革與農民文化性格的深刻思考,也折射了他深入骨髓的農民本色與一生都揮之不去的濃烈鄉愁。

為了寫《農民帝國》,蔣子龍去農村待了很長時間,他有意讓自己重新變回一個農村人,在一種農村的天然氛圍裡寫作。廣東的農村、河南的農村、山東的農村、天津周邊的農村,一一留下了蔣子龍的足跡。他去農村,都是秘而不宣,悄悄地來,悄悄地走。村裡人隻以為是來了個老頭,或者是某戶人家來了個親戚,要在這兒待上一段時間。蔣子龍本來就是從農村出來的人,一回到農村,用不了幾天時間,他說話的腔調,與農民打交道的方式,很快就入鄉隨俗。

《農民帝國》的主人公郭存先,本來是一位善良勤勞、精干有為的農民青年,帶領村民脫貧致富,取得了事業上的輝煌成功。但就是這樣一位有本領、有志向的農民,卻在取得成功之后,個人私欲無限膨脹,由農村的帶頭人迅速蛻變成農村的統治者,最后自取滅亡。郭存先這個人物,在現實生活中是有原型的,蔣子龍說,寫小說雖是虛構,反映的卻是現實世界,表達的更是對現實生活的思考。

“在生活中,像郭存先這樣的人,農村有,城市裡也有,盡管穿著各式各樣的衣服,有著各種各樣的身份。郭存先們的故事和人生軌跡,引起了我對這種文化現象的思考與認識。”蔣子龍說。

《農民帝國》的前半部在寫“因”,后半部在寫“果”。等寫到原以為該結束的時候,蔣子龍突然發現,作品遠遠還沒有完成,關於“農民帝國”的故事,似乎才剛剛鋪開。他希望把腦子裡關於這個題材的構思都寫出來,這將是《農民帝國》第二部或者說姊妹篇的主要內容。但是,今年已經77歲高齡的蔣子龍,究竟寫不寫《農民帝國》續篇,他還在猶疑不決。長篇小說的誕生不僅是一種緣分,更是對作家精力、毅力的嚴峻考驗,一場可能又是十幾年的寫作,其啟程無疑是沉重的。我們隻能善意地祝願,這部新的作品能早日在他的筆下開花結果,從而使這部他最為看重的作品,在精神品格上日趨圓滿。

文學是生活結出的花朵,真實是文學最美的顏色

回顧蔣子龍的文學生涯,有一個特別有意思的現象:他的幾乎每一篇作品問世,都會給他帶來冰火懸殊的待遇,或者說,都會引起社會上的一次甚至數次爭論。從《機電局長的一天》發表,直到《農民帝國》的出版,蔣子龍經歷了太多的風風雨雨,而他的文學創作就在這樣的一次次錘打與磨礪中走向成熟。回憶起這如夢似幻的人生遭際,蔣子龍感慨道:“磨礪總是最具有積極意義,走過那樣一段漫長而坎坷的文學道路,回過頭去看如同一次遠游,一個遠游的人歸來,總會有故事可說,於是就又寫下來了。仍然還有是非,還有風波,但是,寫的好壞越來越無所謂,寫作成了保持做人尊嚴的手段。”

在寫小說之外,蔣子龍還致力於雜文與散文的寫作。雜文是針砭丑惡、張揚美善的文體,講究的是觀點鮮明,短小精悍,刺刀見血,這種干脆利落、是非分明的文體,與蔣子龍的性格簡直有著天然的契合。他以雜文為陣地,對各種社會問題表達著自己的看法,嬉笑怒罵,皆是文章。散文則是一種較為舒緩的文體,卻極有利於作家情懷的抒發與志趣的伸張,在長篇小說創作的同時,蔣子龍寫下了大量的散文隨筆,讀這樣的篇章,我們可以看到一個更感性、更立體、更豐滿的蔣子龍。

后來的人們常常尊蔣子龍為文壇大師,對他取得的文學成就表達衷心的仰慕,但是蔣子龍不願意戴這頂送上門來的“桂冠”,他總是謙虛地說:“我的小說不過是碰巧將歷史性潮流和歷史性人物結合在一起,從而造成了一定的社會轟動,並非是我對生活和藝術有多麼了不得的發現。”而在另一方面,他對自己的創作又擁有充分的自信,這種自信是久經人生磨礪、悟透文學之道后油然生出的從容氣質。他說:“人是什麼?無非是一種格。有格,就有內在的定力。神定則氣閑,文章得失便無足輕重,進而有可行之道,退而有內守之固。寫作雖然不是好職業,卻是一種生命線,是精神的動力。既然成了寫作的人,不寫作生命就會變得蒼白無力。”

不管寫什麼,工業題材也好,農村題材也好,城市題材也好,也不管怎麼寫,浪漫地寫也好,現實地寫也好,魔幻地寫也好,唯一能告慰讀者的,隻有真實,即便是虛構的故事,裡面卻須有真實的世界。蔣子龍把他的文學觀念,牢牢地定位在了“真實”兩個字上:真實的世界,真實的困難,真實的人物,真實的感情……盡管真實並不總是討人喜歡,但人們卻無法逃避它,隻能正視它,聆聽它的指引。蔣子龍說:“我相信,任何讀者的心,都能夠向真實洞開。”

通身流淌著農民的血液,畢生在文學的道路上銳意突破,以全部的文字求真求實的作家蔣子龍,以自己的人生經歷與文學作品,描繪了當代文學史上一道別具亮色的風景。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量