荊楚唱響“田園變奏曲”(現代農業)

|

湖北省潛江市龍蝦企業的加工車間。 |

|

襄陽市襄州區的大型收割機在作業。 |

|

湖北省秭歸縣郭家壩村柑農採摘臍橙。 |

|

雲霧繚繞的英山茶園。 |

|

牢記殷殷囑托,踐行“四個著力”,堅持以建設農業強省為抓手,著力在推進農業現代化上不斷取得新成果。

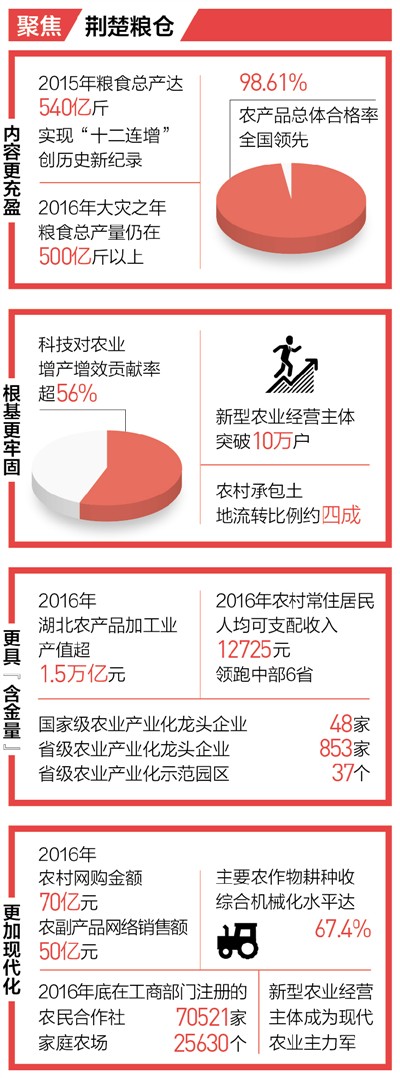

“湖廣熟,天下足”。以“天下糧倉”著稱的湖北,歷來是全國重要的優質農產品生產加工基地,為保障國家糧食安全和主要農產品有效供給作出了重要貢獻。

近年來,湖北堅持“重中之重”謀“三農”,抓住農業科技創新和新型農業經營主體培育兩個關鍵,加快構建現代農業產業體系、生產體系和經營體系,農業強省建設步履鏗鏘、亮點紛呈。荊楚“糧倉”更加充盈、更具“含金量”。

“魚米之鄉”今勝昔,關鍵靠深化農業供給側結構性改革。今天,我們截取荊楚田園變奏曲恢弘樂章的3個片段,看改革如何深耕希望的田野。

1隻蝦的新養法

●潛江創新“蝦稻共作”,半數農民因蝦而富

●質量追溯“一票聯通”,全程監督延至餐桌

本報記者 程遠州

田成方、樹成行、路相通、渠相連。盛夏時節,正是小龍蝦上市的好時候,湖北省潛江市熊口鎮趙腦村的萬畝“蝦稻共作”基地裡,稻苗青青,綠水盈盈,一箱箱可追溯產地的小龍蝦從這裡出發,經交易中心運往世界各地。

很難想象,3年前,這裡還是遠近聞名的“水袋子”,每年此時,都是防汛抗災的重點區域。

“我這40畝蝦稻田,今年收個30萬元不成問題!”種了大半輩子糧食的貧困戶黎宗善,這幾年靠養蝦,翻身變成了富裕戶。

在潛江,全市小龍蝦養殖面積達54萬畝,其中“蝦稻共作”面積49萬畝,半數農民因蝦而富。

潛江市水產局高級工程師陶忠虎介紹,每到插秧時節,把幼苗期的小龍蝦移至圍溝內生長,等秧苗長結實了,再把幼蝦引回到稻田裡。這樣,6月到10月份種稻,10月至來年5月養蝦,實現“一稻兩蝦”。

“每畝小龍蝦4500元,‘蝦鄉稻’1500元,純收入是單一種水稻的近6倍。”黎宗善說。

這種種養模式不僅增收,而且生態環保。“稻梗不需要燒,成為蝦的飼料,生產過程中使用頻振式殺虫燈,不使用農藥化肥,水稻和小龍蝦的品質都得到提升。”陶忠虎說,如今潛江蝦和“蝦鄉稻”都成了市場上供不應求的“搶手貨”。

湖北省農業科學院專題調研后認為,“蝦稻共作”綜合種養方式,為湖北確立了現代農業發展的新標杆,提供了農業供給側結構性改革的新樣板。

今年5月,在中聯部舉辦的“中國共產黨的故事——供給側結構性改革”專題宣介會上,潛江市委書記黃劍雄手捧半米見方的小龍蝦照片,講述潛江經驗。目前,潛江已成為“中國小龍蝦加工出口第一市”,蝦—稻綜合產值220億元,帶動了超過10萬人就業。

潛江小龍蝦產業的發展,與龍頭企業的帶動密不可分。黎宗善承包的40畝蝦稻田,就來自華山水產公司。

“我們發現,將小龍蝦加工出口打造成一個高成長性產業,必須要對原料生產嚴格把控,依靠廣大農戶進行標准化生產。”華山水產公司董事長漆雕良仁介紹,2014年開始,華山公司流轉趙腦村1.2萬畝土地,按每單元40畝的標准連片整治,然后“反租倒包”給農戶經營。

“小龍蝦苗種和‘蝦鄉稻’秧苗都由公司配給,生產有農機合作社負責,一個農民就可以侍弄一個單元。”趙腦村村支書趙常洪說。

在華山、萊克等龍頭企業的帶動下,潛江已建成34.5萬畝高標准小龍蝦種養基地﹔同時10萬畝繁養基地也已建成,今年上半年為長江中下游地區提供優良蝦苗60億尾以上。

潛江不僅首創了“蝦稻共作”小龍蝦種養模式,還制定了《潛江龍蝦“蝦稻共作”養殖技術規程》等標准,成為全國小龍蝦標准化養殖示范市。

在趙腦村蝦稻田,一間值班室裡,集合了小龍蝦養殖信息、環境監管、水質在線監測、疫病遠程診斷“四位一體”的質量可追溯體系,24小時監測小龍蝦生長的“一舉一動”,確保生產過程標准化。

在潛江,對小龍蝦的監管從農田延伸到了餐桌。“每批小龍蝦都要有‘兩証’,一個是‘合格証’,就是檢驗報告﹔另一個是二維碼‘身份証’,保証貨源清楚、去向明白、問題龍蝦可及時召回。”在潛江小龍蝦交易中心,總經理聶曉峰介紹,按照質量追溯“一票通”制度要求,每批小龍蝦都有三聯票據,保証來源可溯、去向可查。

如今,小龍蝦產業成了潛江的“明星產業”,去年全國首個小龍蝦產業技術研究院在此設立,專注於優良蝦苗培育﹔今年潛江龍蝦學院開門招生,培養行業人才。

“我們的目標是將蝦稻產業做到800億元產值規模。”面對日益延伸的產業鏈,黃劍雄信心滿滿。

1塊責任田的新種法

●沙洋首創“連片耕種”,寫入中央一號文件

●規則程序公開透明,尊重農民自身意願

本報記者 田豆豆

“以前,我家有十幾塊地,東一塊西一塊,農忙時非常難搞,現在耕地整合成一片了,我們老兩口種24畝水稻,全部實現機械作業,非常輕鬆。”湖北省荊門市沙洋縣毛李鎮三坪村4組59歲的村民雷揚高告訴記者。

雷揚高說的,正是沙洋縣在全國首創的“按戶連片耕種”模式。去年和今年,“連片耕種”和“按戶連片耕種”兩次寫入中央一號文件,成為全國破解農戶承包地碎片化的“范例”。

“碎片化”碎到什麼程度?以沙洋為例,過去“分田到戶”的時候,為了追求“絕對公平”,各村按照家庭人口平分面積,按照水旱、土質、遠近、水源、道路等“肥瘦搭配”平分田塊,全縣承包戶12.4萬戶,每戶平均分得8.7塊田,平均每塊田的面積0.88畝。如今,年輕人外出打工居多,留下種田的老人和婦女,哪裡種得了這麼零散的田?部分耕地甚至因此拋荒。

2014年4月,沙洋縣選擇3個村,試點按戶連片耕種。2015年5月開始全縣推進,至2016年底,全縣已有86.96萬畝耕地實現連片耕種,連片率高達91%。

田,是農民的“命根子”。調田?“差田”換“好田”容易,可誰的“好田”願意讓出來換“差田”?規則必須透明、公平、尊重農民意願。

“連片耕種家家都願意搞,但要家家滿意卻很難。我沒少挨罵,甚至還挨過老丈人的打!”三坪村黨支部書記杜龍兵回憶。

第一批試點的三坪村,代表們對責任田按“土質好壞、中稻產量高低、水源灌溉便利、離村灣遠近”等條件折算了面積,塘堰隨耕地劃入片區,給每塊土地編號,印發給所有農戶一戶一冊,不漏一戶簽字同意認可。耕地按三等九級折算面積。地塊、片區劃好之后,每戶分3次抓鬮。第一次抓鬮,確定“抓鬮的順序”﹔第二次抓鬮,抓自家耕地的“片區”﹔第三次抓鬮,抓自家的地塊,抓到一個數字之后,其他地塊隻能順著選鄰近地塊。

就靠著這樣那樣的“土辦法”,依靠農民的智慧,沙洋縣按戶連片耕種,逐漸村村鋪開。

不論什麼辦法,沙洋縣有幾個總原則不能動:包括“三穩定一調整兩集中”,即保持家庭承包方式、面積、期限穩定﹔實行農戶經營地塊調整﹔實行經營權或承包權連片且不“插花”向單個農戶集中,向新型經營主體集中。總的要求是“一主一輔一不得”,即以土地經營權流轉為主,以承包權互換為輔,不得整村打亂重分。

耕地連片之后,機械化種植一下子鋪開了,農民自發掏腰包,買農機、修機耕道。現在,沙洋縣農民勞動強度大大降低,畝均生產成本降低了300元。三坪村64歲的老農民肖家新高興地說:“我一個人就種了35畝田,100%機械化!”“連片耕種真叫好,涇渭分明沒計較﹔田好管來水好調,機械作業效率高﹔農忙過得挺逍遙,連年豐收喜眉梢。”沙洋縣曾集鎮太山村農民范詩文唱起了《連片耕種頌》。

按戶連片耕種不僅帶來農民耕種的方便,更是吸引了大量的農業產業化龍頭企業。

湖北九牛谷農業科技服務有限公司副總經理張益敏介紹,該公司已經在沙洋連片流轉土地2.3萬畝,發展再生稻和稻蝦連作。目前,該公司已投資2000多萬元在沙洋建設了129個育秧大棚和一個佔地2000平方米的聯動溫庫。湖北水雲山生態農業發展有限公司擬投資5億元,在沙洋縣紀山鎮郭店村整村流轉土地1萬畝,規劃建設集生態農業、花卉園藝、旅游度假為一體的生態文化旅游產業園。湖北洪森集團流轉土地5000畝打造洪森·油菜花小鎮現代生態休閑農業產業園,目前已完成投資3600多萬元……

1個產糧大縣的新“玩”法

●監利適度規模經營,農民輕鬆種田致富

●打出特色稻米品牌,未產先銷糧農增收

本報記者 程遠州

“我把一大家子的30畝田都托管給了合作社,插秧、打藥、收割都不用動手,在田埂上看著就行,別提多輕鬆了!”在湖北省監利縣黃歇口鎮黃歇村,種了一輩子糧食的左鐵生,年過60歲,終於“享受了退休待遇”。

地處江漢平原腹地的監利縣,是全國產糧大縣,有“湖北糧食第一縣”“全國水稻第一縣”美譽。在這兒,如左鐵生一般一輩子拴在土地上的庄稼人,沒想到有一天會遭遇無人種地的尷尬:多年“打工潮”,大量年輕人離鄉,種田主力年紀普遍在五六十歲以上,經驗豐富,卻體力不足,農村一度出現農田“非糧化”“非農化”及拋荒的現象。

誰來種地?怎麼種地?如何保証產糧大縣的糧食安全?成了種糧大縣的頭疼問題。

“必須實現全程機械化種田,讓專業的人做專業的事。”有“女糧王”之稱的畢利霞說。讓老左“退休”的正是她創辦的興華農機專業合作社。

2009年,畢利霞和身為農機手的丈夫夏衛華邀約幾位村民,成立了黃歇口鎮第一家農機專業合作社,推廣全程機械化種田。

“一個電話,服務到家”,興華農機專業合作社提出口號,農戶可選擇“全托管”或“半托管”方式請合作社種地,或干脆將土地以每畝500元—1000元的價格流轉給合作社。合作社提供的服務貫穿全產業鏈,明碼標價,自由挑選。

左鐵生選擇“全托管”,一季稻每畝600元托管費。如果自己種,從育秧插秧、耕整土地,到施肥打藥、稻谷收割,“沒800元根本下不來”。

“地還是農戶的,收成也是農戶的,合作社隻提供全部環節的社會化服務。”畢利霞如此解釋服務托管模式。目前,興華除了直接經營流轉來的2625畝核心示范基地外,還要為2.3萬畝稻田提供托管服務。

有了規模,種地的成本也降了下來:買農資,合作社享受團購價,買尿素一噸就比農戶少花近百元﹔土地集中連片后全程機械化作業,效率高了,人力省了﹔採用工廠化育秧,風險和成本齊降。另外,新式種田還提高了復種指數,單季稻改雙季稻,每畝增收500元左右。

“托管規模要和農機、農機手的數量相匹配,不然就會砸了招牌。”畢利霞認為,適度規模經營的“適度”二字,恰是經營成功與否的關鍵。目前,合作社最缺的就是專業人才。

農機手成了“香餑餑”,帶機入社成為合作社最為歡迎的入伙方式。越來越多的年輕人返鄉,經培訓成為機械化種地“新農民”。

適度規模的效應,不僅體現在生產方式上,也為農產品創品牌、闖市場提供了強大支撐。

“以前是先種后賣,現在是未產先銷,我們通過福娃集團、銀真米業等企業與農戶簽訂了1萬畝綠色優質水稻收購合同,每斤稻谷比常規生產的稻谷高1毛錢,特色水稻每斤加價4毛錢,每畝可以增收120元以上。”金草帽農業專業合作社理事長周祖清說。

畢利霞則注冊了“內荊河”“楚華”兩個商標,加工自己的品牌大米。同時利用黃歇口鎮獨特的含硒土壤與長江大學作物富硒應用技術研究所成功合作開發富硒水稻。去年一上市,銷售額便突破了10萬元。

規模經營之下,再生稻、有機稻、蝦稻米、富硒米等特色稻米的培育與種植成為風氣,“監利大米”的品牌形象已經形成。

監利縣農業局局長賀章華介紹,目前全縣農業企業、專業合作社、家庭農場及專業大戶等新型農業經營主體有9000多家,適度規模經營面積120萬畝,超過全縣糧食種植面積的50%,全縣水稻耕種收綜合機械化水平達到85%以上。種糧大縣走上了培育新型農業經營主體,開展適度規模經營的現代化農業之路。

《 人民日報 》( 2017年08月28日 11 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量