貴州計劃“十三五”易地扶貧搬遷162萬人

搬出來,換個活法(人民眼·易地扶貧搬遷)

|

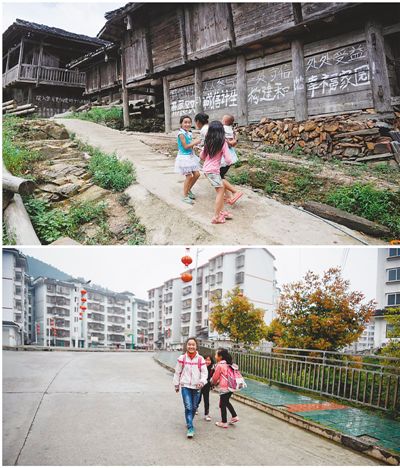

上圖:貴州榕江縣擺拉村女孩潘小嫩(左一)在搬遷前的村裡(2013年8月4日攝)﹔下圖:潘小嫩(左一)和同學在榕江豐樂移民新區內(2016年3月24日攝)。 |

|

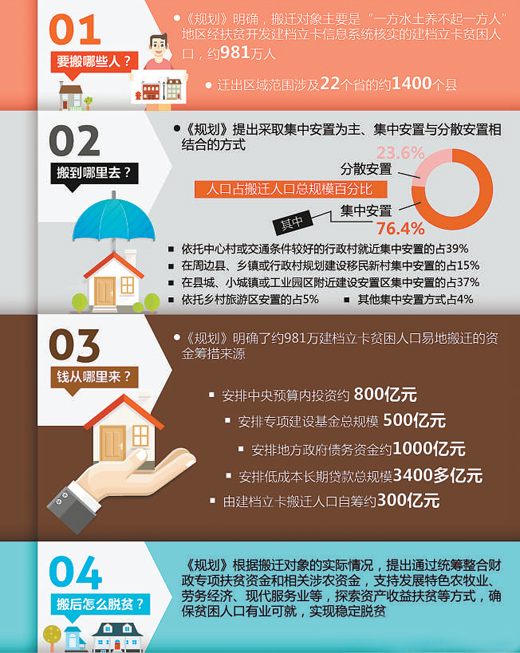

《全國“十三五”易地扶貧搬遷規劃》四大看點。 |

淅瀝小雨,泥巴路是濕的,空氣是濕的,眼眶是濕的。45歲的趙殿江背著半袋苞谷登車去了縣城。

3輛中巴車,載著惠水縣好花紅鎮水源村上沖組的18戶老少,載著18戶老少的細軟家當,別了木耳山,下到苦李沖,順著漣江河,從泥巴路顛上水泥路,又從水泥路駛上柏油路。

離家這天的日子是公歷8月19日,農歷七月十七,前兩天,是中元節,當地叫“七月半”。照例,上沖組的男人們,提著紙錢,提著香燭,提著酒水,沉默著分頭往山坡上的祖墳走去,人從來沒有聚得這麼齊過。

墳前點上香燭,燃著紙錢,洒過酒水,便一個個把額頭砸在地上,再抬起來,有的滿眼淚水,有的滿臉欣慰,有的喃喃地跟仙逝已久的先人交流著什麼。趙殿江面無表情,腦子裡一遍遍過著小時候父親背他走一個半小時的山路去水源上小學的畫面,過著他自己年輕時候背三個兒子走一個半小時山路去水源上小學的畫面。

“三個兒子都是從一年級背到二年級,一背就是六年呀!”在貴州黔南布依族苗族自治州惠水縣經開區明田安置點的新居裡,趙殿江點燃一支煙,神色有些許自豪,又有些許悲壯。

安土重遷,黎民之性。然而在中國歷史上,大規模的人口遷徙從未停歇。貴州更是如此,即便在貴州大山深處生息繁衍數千年的苗族同胞,至今依然自認蚩尤后人,為躲避戰亂而從中原遷徙至此﹔更不用提始於明朝洪武年間的“調北征南”﹔上世紀六七十年代,18萬三線建設者入黔,揭開了貴州工業化發展的大幕。

時至今日,一場涉及數百萬人命運的移民遷徙正在雲貴高原腹地上演。與往昔由外而內移民不同的是,這次遷徙由內而外,搬出世居的大山,作別眷戀的土地。故園,不再是“腸斷處”﹔山外,“日夜柳條新”。

生 存

搬有搬的好處,不搬有不搬的顧慮

“人這一輩子圖個啥?養老送終,承祀香火。”

75歲的趙登銀瞇縫著眼自問自答,天陰起來,背后是黝黑的山巒。

上沖組的趙氏一族在貴州惠水縣好花紅鎮水源村算不得名門,但卻是名副其實的“旺”族。趙登銀的父母養活了6個姊妹,而他這一輩兄弟又拉扯起來16個子侄,“和外姓人爭地搶水,沒落過下風。”

而這旺族的榮光從上世紀80年代末開始漸漸消退,隨著務工熱潮席卷大江南北,這個處於麻山邊緣的小山村亦被裹挾其中。最先走出去的是頭腦活泛的幾個劉姓年輕人。起初,當這些外姓人衣著光鮮地回到村裡大談省城貴陽和東南沿海大都市的繁華陸離時,趙登銀心裡只是報之輕蔑的諷笑,“踏踏實實守著這幾畝地,拉扯好子孫才是正途。”

才過幾年光景,趙登銀突然發現連這嘲諷的對象也漸漸失去了。見了世面、攢下鈔票的年輕一輩陸續在縣城、集鎮購房,扶老攜幼舉家外遷,原本還嫌擁擠的寨子仿佛一下子就清靜下來。到2010年左右,上沖組45戶人家隻剩下20戶,其中17戶姓趙。

與此同時,趙氏子弟也不甘后塵,從南京到廣州,如果順著他們的足跡在地圖上畫一條線,恰好平行於東南沿海海岸線。即便多數趙家人沒有狠下心來與故土來個“斷舍離”,他們的生計來源也早已從幾畝坡耕地轉到城市的工廠流水線。於是,上沖日益蕭索下來,余下孤寂的老人和日漸傾圮的老屋。

驅使他們背井離鄉的,無疑是貧困。時至今日,水源村仍是省級一類貧困村,而上沖留守的20戶人家有18戶是貧困戶,人均年純收入不足2000元。

兩個外來媳婦這樣講述她們眼裡的上沖——

趙登銀的侄媳婦、趙殿龍的妻子宋老五1994年從貴州龍裡縣嫁到上沖,“晚上摸黑進的山,離了大路就悶頭往上爬,爬到半夜才進家門,悔意當時就上來了,第二天清早起來卻找不到來時的路了,后來才知道路被茅草掩著,就這麼寬……”她邊說邊用兩手的食指比劃出兩根筷子的長度。

趙登銀的幺兒趙明剛在貴陽打工期間結識了“川妹子”畢小瓊,兩人於2006年領証結婚。雖然趙明剛早早給妻子“打了預防針”,但上沖的窮還是讓畢小瓊吃了一驚:“吃的是玉米磨成的面,住的是用木板搭的房子,四壁透風。第二年春節我生孩子,父母從四川老家趕過來,凍得他們一夜沒睡著,第二天就商量要帶我和孩子回宜賓,好說歹說才作罷。”

貴州窮,就窮在這一方山水。山地丘陵面積佔全省國土總面積90%以上,其中兩成以上又是石漠化嚴重的地區,兼之不沿邊不沿海,長期守著大山,貧困人口達493萬。

易地扶貧搬遷,成為貴州脫貧攻堅的“當頭炮”。

“貴州是現有貧困人口最多的省份,年年扶貧年年貧,一方水土難養一方人。要想徹底拔窮根,不得不搬出深山,換個環境謀發展。”貴州省水庫和生態移民局局長王應政說。

其實,早在2015年啟動新一輪易地扶貧搬遷行動計劃之前,貴州已經實施搬遷104萬人,而在“十三五”期間,還要繼續搬遷162萬余人。前不久,國家發展改革委印發《全國“十三五”易地扶貧搬遷規劃》,計劃5年內對近千萬建檔立卡貧困人口實施易地扶貧搬遷。

“國家送房子給我們,哪個不願搬,最起碼到集上買個米方便。”已過不惑之年的趙明剛在聽到消息的第二天就找到村委會主任劉祥,在搬遷協議書上歪歪扭扭簽上了自己的大名,“搬出來,換個活法!”

“國家送房子”給貧困戶,趙明剛說的並不夸張,按照易地扶貧搬遷現行政策,貧困戶每人可得建房補助2萬元,拆除舊房還有人均1.5萬元的獎勵。趙明剛這個六口之家總計可得補貼21萬元,安置點的新居按照人均不超過25平方米的面積建造,這21萬元不僅能覆蓋建房成本,還有結余,由政府統一進行簡裝修和配置基本家具。

搬出來,換個活法。依托城鎮、產業園區、旅游景區等安置地的承載能力,或商或工或農,已成為貴州各級黨委政府斬斷深山區、石山區窮根的共識。畢節市曾對407戶1668名擬搬遷對象作調查,其中希望搬遷的有369戶,佔90.66%﹔21戶不願搬遷,僅佔5.16%。而留守上沖的18戶貧困戶,隻有兩戶仍然選擇不離故土。

搬有搬的好處,不搬有不搬的顧慮。

最大的擔憂仍然來自生存,“搬出去吃什麼?”這幾乎是每一個面對面動員群眾搬遷的鎮村干部需要解答的首要問題。

“下去沒得活路,在這守著幾畝土還能過生活。”趙登銀83歲的堂哥趙登榮說。趙登榮不願搬遷的另一層原因則出於對土地的眷戀,“守著祖宗的地,過著祖宗的生活”是他頭腦裡難易的觀念。

生 路

以“有的吃”回應“搬出來吃什麼”的疑慮

搬遷當日,趙殿江是臨近中午11點在移民社區領的新房鑰匙,他和媳婦吳啟珍花了將近兩個小時,才打量遍這套100平方米三室兩廳的角角落落,而后癱在鬆軟的沙發上,像老牛反芻似的回味著眼下的一切。

將趙殿江從這股興奮勁中拉回來的是“咕咕”叫的肚子,吳啟珍朝著茶幾旁從老家背來的半袋子玉米努努嘴,他摸了摸揣在內兜裡的600多元錢,“搬出來吃什麼”的烏雲重又聚攏在頭頂,莫大的沮喪頓時襲來。

拈出一張紅票子到樓下平價超市買了少許米菜,好歹對付了午飯。碗筷還沒收拾,社區干部羅海麗上門了,帶來3個月的民政救助金和一張就業推薦安置表。一張紅票子還沒花完,趙殿江就到社區隔壁的長田國際家具產業園干起了搬運工,月工資3000元,管早中晚三頓飯。

同在家具產業園做搬運工的老表劉興會,之前在貴陽的建筑工地干活,扛過50公斤一袋的水泥,冒著酷暑在樓頂打過鋼架,一張黝黑的臉膛是風吹日晒的記錄。剛過知天命之年的劉興會已打定主意不再外出,“苦了大半輩子,現在安安穩穩是最好的結果。”

移民安置點的選址頗有深意。“安置點位於縣經濟開發區的中心位置,經開區目前已入駐近300家企業,可提供就業崗位2.6萬余個,既能就地就近解決移民就業問題,又能解企業‘招工難’的燃眉之急,一舉兩得。一戶有一個人穩定就業,就能基本實現全家脫貧。”惠水縣水庫和生態移民局局長花仁富說。

惠水縣創新實施“遷企融合”模式,以就業崗位確定搬遷數量,同時對企業實行每安置一名搬遷群眾給予10萬元貸款貼息的扶持,確保每戶搬遷家庭有一人以上實現轉移就業。經開區安置點目前已入住205戶909人,轉移就業450人,實現戶均2.2人就業。

“搬遷是手段,脫貧才是目的。”貴州省省長孫志剛說,“搬遷農戶的就業問題是重中之重,科學選擇安置地和方式是使搬遷群眾‘穩得住、能致富’的第一前提。”

山多地少,人地矛盾突出,又處於工業化、城鎮化快速發展期,貴州選擇將大部分搬遷群眾集中安置在有較強就業吸納能力的縣城、集鎮、產業園區和旅游服務區,少數安置在中心村。省水庫和生態移民局提供的數據顯示,今年第一批搬遷的30萬人中,縣城安置佔29.1%、集鎮佔46.5%、產業園區佔9.8%、旅游服務區佔5.7%、中心村佔8.9%。

就業規劃一盤棋,誰人進廠、誰人種養,沙盤上的推演往往可以做到天衣無縫,但當規劃面對一個個活生生的搬遷戶個體時,難免出現運轉不靈的現象。“搬遷農戶的就業問題理論上看似不難,實際上問題不少。”貴州省委書記陳敏爾說。

陳敏爾曾不點名指出:一家企業招進去31個,沒干多久走了19個。主要原因可以歸結為移民自身組織化程度較低、缺乏紀律約束意識。“工廠流水線上不能抽煙,一站就是幾個小時﹔公司假期少,法定節假日也難得休息﹔更有部分人遇到紅白喜事幾天不來上班,遇上收谷子的季節,很多人又跑回老家忙農活去了……”惠水經開區一家加工制造企業負責人說。

“由政府協調安置就業的這部分人,大多是45歲以上、原本留守在村從事傳統農業生產的移民,由以前的‘看天時’上山下地,突然轉入‘朝九晚五’的上班族生活,再加上本身學歷偏低、技能缺乏,難免產生諸多不適。”惠水縣委書記萬慶華說。

政府協調解決就業崗位,大多偏重於生計保障,“雖然勤務一類的工作工資偏低,但適合於50歲以上勞動能力較弱的人群,以‘有的吃’來回應他們對‘搬出來吃什麼’的疑慮。”花仁富說。

對搬遷積極性較高的年輕人來說,他們更看重的是遷入地完善的基礎設施和公共服務環境,至於生計,他們的胃口並未停留在“有的吃”上,而是更願意趁著大好年華,到東部經濟發達地區去“見見世面”。

記者在惠水經開區安置點450名轉移就業人口的統計台賬上看到,其中300多人遠赴廣東、浙江等地務工。“搬到縣城以后,生活、看病、上學都方便,我就想活得精彩點。現在去廣東打工主要是積累工作經驗和技能,以后回來能有一個更高的平台。”劉興會22歲的兒子劉明義說。

生 計

省委書記的心頭之憂

趙登銀老兩口隨趙明剛搬下來沒半個月,卷起鋪蓋又回了上沖。“城裡房子是好,但柴米油鹽樣樣花錢,給孩子增加負擔。”

由於土地資源缺乏,貴州搬遷群眾的安置大部分以城鎮、產業園區等無土安置為主,離開土地,生活開支的增加便不可避免。“大頭是水電費和菜錢,平均每月增支在300元左右。”省水庫和生態移民局規劃計劃處相關負責人表示。

不讓增支抵了增收,貴州探索在安置點設立經營性公司,一方面為搬遷群眾提供更好的配套設施和公共服務,另一方面以經營收入補貼群眾水電、物業等開支。

在惠水縣明田安置點,32個一層商鋪門面統一由縣扶貧開發投資公司運營,以低於市場價的優惠租金租給經營者和搬遷戶開設平價超市、副食店、餐館等,做到政府讓利於公司、公司讓利於住戶。

中午12點半,新市民餐館的老板羅小韋正忙不迭地招呼客人。記者一進門,他熱情地遞來一張菜單,西紅柿炒雞蛋、香菇炒肉、白菜豆腐湯……清一色家常菜,價格從十幾元到二十幾元不等。

羅小韋眼光獨到,搬遷之前進城看房時就相中了位於社區衛生室左首的兩個門面,“社區要安置4600多人,附近企業又這麼多,生意肯定不愁。”開業不到半年,餐館就入賬近4萬元。

“淨利能有這個數吧?”移民局干部龔良會笑著伸出兩根手指。羅小韋搖搖頭,折下一根,“別的餐館淨利能佔到一半,我這裡來吃飯的都是移民兄弟,租金負擔小,價格也定得低。”

陳敏爾說:“60歲左右這部分人的生計問題是我的心頭之憂。”省委書記的擔心不無道理,60歲左右的搬遷群眾和部分特殊困難群體因為年齡和身體原因已逐漸失去正常謀生的能力,進廠無門,種地無路。

“一方面向內挖潛,開辟出社區保潔、保安等50個公益性崗位﹔另一方面向外拓源,在距安置點不到兩公裡處流轉出70余畝土地開辦‘微田園’,分配給50歲以上或者家有病人需長期照顧無法進廠務工的搬遷群眾,幫他們解決蔬菜供應問題,盡可能降低其生活成本。”花仁富說。

與此同時,貴州還積極盤活搬遷群眾位於遷出地的承包地、山林地、宅基地“三塊地”。

“搬遷戶退出后,在遷出地對原有承包地和復墾后的宅基地進行確權頒証,採取入股或流轉方式,交由農民專業合作經濟組織或龍頭企業開發經營,確保原有山林田土發揮貧困搬遷群眾‘生計保障款’的功能。”貴州省發改委副主任、省水庫和生態移民局副局長張杰說。

在上沖組遷出之前,村主任劉祥就牽頭成立了好紅鑫養殖專業合作社,上沖18戶搬遷戶全部以原有承包地、復墾后的宅基地和5萬元“特惠貸”入股種草養牛。“除了不定數額的經營分紅,5萬元股金每年可固定分得3000元紅利,6畝地還有1500元的流轉費,單這4500元就基本能對付一年的生活開銷。”趙明剛說。

“三塊地”的經營,其中難度最大的是宅基地復墾。根據政策,貧困群眾搬遷后舊房必須拆除復墾,而且有人均1.5萬元的獎勵。

“大部分搬遷群眾對今后生活前景不自信,擔心適應不了城鎮生活失去退路。”花仁富說,有的群眾寧願不要這1.5萬元的獎勵也不願拆除舊房,“還有更加實際的考慮,有的地區以苗、侗、布依等少數民族群眾為主,他們居住的房屋大都是木質結構吊腳樓,造價較高。”

舊房拆除與否,再次上升到了“進與退”的博弈。

不過,雖然在“十三五”期間實施的新一輪易地扶貧搬遷要求農戶在搬遷之初就跟鄉鎮政府簽訂一份舊房拆除復墾協議,但貴州並沒有硬推強拆,各地根據實際情況正嘗試給搬遷群眾留出“過渡期”。“原則上拿了拆遷費就必須拆遷,具體是一年還是兩年拆,要從實際出發。”陳敏爾說。

這種博弈不僅體現在舊房的拆除上,還體現在戶籍的變更上。上百萬移民搬遷與貴州城鎮化進程緊密聯結在了一起,但記者在貴州多地調研發現,基本還沒有搬遷農戶主動將戶口遷往遷入地。

“為啥不願把戶口遷到社區來,辦個事不怕麻煩?”記者問劉興會。

“戶口遷走了,集體還不把我家的承包地收回去啊。”劉興會頭搖得像撥浪鼓。直到看見了省政府的文件,知道原有土地承包關系不變、原有各項支農政策補貼不變,他吊著的心才落到肚裡。

生 活

“洗腳上樓”,不只是看起來很美

“咋分給我一間壞鎖的屋子?”

搬來第一天,上沖組唯一的葛姓人、55歲的葛正學就怒氣沖沖拍了社區辦公室的服務台。羅海麗過去一瞧,啼笑皆非,“這是防盜門鎖,把鑰匙插進去擰一圈就鎖上了。”

無獨有偶,從老家排調鎮高峰村搬到丹寨縣城東湖安置點的頭半年,61歲的樓長岑如州干得最多的事情,就是給負責聯系安置點的干部吳玉飛打電話要求幫助疏通廁所。

“原來在老家的時候都是旱廁,下面挖個大坑上面搭幾塊木板就可以了,到這裡變成了沖水的,剩飯剩菜、各種垃圾都往那個窟窿眼裡塞,不堵才怪!”岑如州說。

堵一戶,臭一樓。吳玉飛耐著脾性隔三差五往東湖跑,“樓道裡就有管道維修工的電話,結果他們說找干部不花錢,為了幫助他們盡快適應新的生活環境,其實我們也是周瑜打黃蓋——一個願打一個願挨。”

堵的次數多了,移民們也就慢慢吸取了教訓。不能再上山砍柴,煮飯做菜換成了電飯煲和電磁爐。所幸,讀過書、闖蕩過大千世界的兒孫輩們和這現代化生活銜接起來毫不費力,在他們的帶動下,老人們也樂意循序漸進。

葛正學、吳玉飛們的尷尬,為移民出山進城、“洗腳上樓”的經歷增加了幾絲喜感,然而生活方式的改變遠不止表面看起來那麼簡單。

為最大程度消除搬遷群眾新到安置點的陌生感,惠水縣按照就近原則分配移民住房,18戶上沖移民絕大部分住進了幸福樓6棟1單元,仍然和在老家一樣比鄰而居。在社區管理上,縣水庫和生態移民局通過面試從搬遷群眾中挑選出3名有文化、熱心公道的移民負責住房分配、就業意願統計、政策宣講和矛盾調處等日常工作,實現搬遷群眾自主管理、自我服務。

20歲的社區干部羅海麗今年6月剛從職校畢業,她因小兒麻痺症腿上落有殘疾,“在外面找工作難免碰壁,所以一畢業就到了社區這個崗位上。平時工作雖然繁瑣,但做的這些事情感覺就是在給自家人服務,干起來勁頭也足。”

而到今年年底,隨著村級換屆選舉依次推開,明田安置點將單獨設立一個新的建制村,屆時會成立自己的居委會和黨支部。

對於無土安置的移民而言,他們中的相當一部分在搬遷之前常住僻遠農村,世世代代日出而作、日暮而歸,是地地道道的農民。搬遷到一個完全陌生的、現代化的環境,他們必然會經歷相當大的心理震蕩,對傳統的眷戀也在逐漸變淡,“到了城裡大家各謀生路,忙忙碌碌地討生活。”岑如州說,“爬坡節、姊妹節這些基本都不過了。”

“貴州大多數節日文化是農耕文化的表現,當絕大部分農民離開了土地,轉而以另一種自己不擅長的生產方式來維持生計后,‘開秧門’‘吃新節’‘喊禾魂’這些生產性節日,面臨衰頹和消失的命運。”貴州省發改委地區處的曾凡勤從更深層面上分析移民傳統節日文化的變遷。

但每年到了“吃新節”“苗年”“牯藏節”這些苗族同胞的節日,岑如州和其他141戶搬遷群眾仍要穿戴齊整地回到高峰村的苗寨去,“吹蘆笙、跳舞、斗牛、下田捉魚,最重要的環節是祭祀,感恩這一年的豐收,祈禱來年風調雨順。”雖然搬出來已有兩年時間,但岑如州認為他們的根還在高峰。

如今,趙登銀的重孫女快半歲了,老人終於圓了四世同堂夢。在南京打工多年的孫媳婦陳夢姣,不願再用村裡女人們多用的“琴”“珍”“艷”等字眼給孩子取名,翻著字典篩出十幾個聽起來“文雅”一些的字詞。趙登銀定了一個“橦”字,給重孫女取名趙語橦,“橦,是指木棉樹,根深耐旱,不論到什麼樣的環境都能茁壯成長。”

《 人民日報 》( 2016年11月18日 16 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量