國家司法救助制度已在全國基本建立,2014年我國司法救助8萬多名當事人

司法救助,小錢解決大問題

|

|

圖表資料由中央政法委提供 |

2014年1月,中央政法委、財政部、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部6部門聯合印發《關於建立完善國家司法救助制度的意見(試行)》。

“經過兩年來的努力,國家司法救助制度已在全國基本建立,結束了我國沒有統一完備的司法救助制度的歷史。”日前,中央政法委有關負責人表示,2014年,全國實際使用救助資金16.6億元,救助了80042名當事人。對此,中國青年政治學院常務副院長王新清表示,設立國家司法救助制度,體現了人權保障價值、保障了刑事追訴客觀公正的價值,更彰顯了政府責任擔當的價值。

哪些人可得到司法救助

●刑事案件的被害人等四類人員

如果沒有國家司法救助,12歲的倪輝(化名)無法想象自己的未來會在何處。

3年前,因為家庭糾紛,江西省鷹潭市余江縣錦江鎮的小倪被人潑硫酸毀容,經鑒定為重傷甲級、二級傷殘。案發后,法院很快判決被告人刑事附帶民事賠償40余萬元。但被告人被執行死刑后,無財產可供執行,賠償始終難以執行到位。此時,小倪光治療費用就高達100余萬元,小倪一家背上了沉重的債務包袱。

無奈之下,小倪申請了國家司法救助。拿到申請后,江西省立即啟動了聯動救助工作機制。3年來,江西省、市、縣三級共為小倪解決司法救助資金36萬元。余江縣還協調民政、扶貧等部門,為小倪家人辦理了低保補助,對其進行精准扶貧,解決長期生活困難。目前,小倪已接受植皮手術,病情正在逐步好轉中。

像小倪這樣,因刑事犯罪或民事侵權案件無法偵破或被告人無財產可供執行,致使受害人得不到有效賠償,生活陷入困境的例子並非罕見。實踐中,哪些人可以救助、標准是什麼、什麼部門能受理申請等問題一直困擾著基層司法工作者。

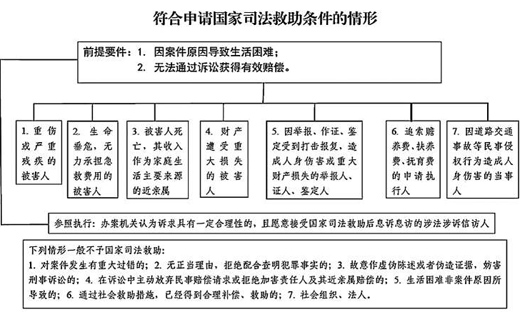

“意見明確了什麼人能得到國家司法救助,主要是遭受犯罪侵害或民事侵權,無法通過訴訟獲得有效賠償,造成生活困難的當事人或近親屬。”中央政法委有關負責同志表示,具體有四類人員:受到犯罪侵害導致死亡、重傷、嚴重殘疾、急需醫療救治的刑事被害人,受到打擊報復的舉報人、証人、鑒定人,追索贍養費、扶養費、撫育費人員,道路交通事故受害人。但意見同時明確,對案件發生有重大過錯的、拒絕配合查明犯罪事實的、生活困難非案件原因導致的等7種情形,一般不予救助。

截至目前,全國31個省(區、市)和新疆生產建設兵團都結合本地區實際,出台了國家司法救助的具體實施辦法,不僅明確了救助條件,而且細化了救助審批發放流程,一套規范、可操作的國家司法救助工作機制逐漸成形。

救助資金如何保障

●政府主導,還應社會廣泛參與

2008年,湖南省永州市民蔣某與丈夫在擺攤時與人發生爭執,丈夫被人持刀殺死。犯罪嫌疑人被判處死刑緩期二年執行,並賠償損失5萬元,但其家中無可供執行的財產。2014年11月,蔣某向永州中院申請國家司法救助。經審批,永州市財政局撥付了3萬元司法救助資金,冷水灘區配套撥付2萬元,聯合對蔣某給予救助。

蔣某是湖南省國家司法救助制度6530多名受惠者中的一個。2014年,湖南省使用救助資金達1億元,平均每人1.5萬余元。同年,北京市救助資金近5000萬元,解決了1000余起案件,平均每起案件4萬元。同樣是司法救助,為何湖南與北京兩地會有將近3萬元的人均差距?

“意見所規定的救助標准,是以案件管轄地上一年度職工月平均工資為基准,一般在36個月的工資總額之內。”中央政法委有關負責人表示,國家司法救助制度建立后,救助標准更加符合當地實際,每一起案件的救助金額都會綜合考慮救助對象實際遭受的損害、維持當地基本生活水平所必需的最低支出以及賠償義務人實際賠償情況等,“但救助金額都不得超過人民法院依法應當判決的賠償數額。”

要實現國家司法救助制度“應救盡救”,救助資金至關重要。按照意見要求,國家司法救助資金的籌集堅持政府主導、社會廣泛參與的資金籌措方式,由地方各級政府財政部門列入預算,統籌安排,並建立動態調整機制。

來自中央政法委的統計數據顯示,2014年、2015年,中央財政每年都下撥7億元的國家司法救助資金。地方各級財政2014年安排救助資金17.7億元,2015年安排資金22.4億元,年增長達到26.5%。目前,所有省級財政、95%的市級財政、93.4%的縣級財政把國家司法救助資金納入了財政預算。有19個省(區、市)實現了省市縣三級財政預算全覆蓋。

盡管如此,部分地方資金缺口仍然較大。江西省曾在2013年進行過一次摸底,結果顯示完全滿足救助需求大約需要1.3億元。而江西省納入2015年省市縣三級納入預算的司法救助資金為8465萬元,“這還比2014年增長了63%。”

司法救助資金需求量大、來源穩定性要求高,光靠政府財政投入顯然不夠。如何調動社會參與的積極性?如何用有限的資金盡可能解決當事人急迫性、緊急性生活困難?這些都是國家司法救助制度亟待解決的關鍵問題。

司法救助與社會保障如何協調

●救助不是賠償,更不是 “封口費”

司法救助並非是政法機關一家的工作,而是一項綜合性的社會工作。但很長一段時間以來,司法救助體系與社會救助體系之間缺乏溝通配合和相關制度的銜接協調,導致司法救助程序失范、救助異化等問題存在。

“對這些問題,意見明確了國家司法救助的四項基本原則,即輔助性原則、公正原則、及時原則以及屬地原則。”中國社科院法學研究所研究員王敏遠表示,“比如輔助性原則,就是指刑事案件被害人隻有在無法獲得犯罪人及時賠償,且無法通過其他途徑獲取社會保險、單位救濟等情況下,才能予以國家救助。國家救助應是被害人獲得救助的最后手段。”

這似乎與社會公眾的認知存在差距。有人將國家司法救助視為辦案機關的賠償,“給了我這筆錢說明案子判錯了”﹔還有人將司法救助與社會救助分開對待,“司法救助和社會救助性質不同,必須都給我”﹔更有甚者將國家司法救助視為阻止上訪的“封口費”。

因此,意見中不僅明確了司法救助的原則、性質,還對救助方式作出重大調整,規定國家司法救助以支付救助金為主要方式,同時與思想疏導、宣傳教育相結合,與法律援助、訴訟救濟相配套,與其他社會救助相銜接。

“江西省國家司法救助申報主體除公檢法司等辦案單位外,還將鄉鎮、街道等基層黨政組織也納入進來,目的就是消除群眾的認識誤區。”江西省委政法委執法協調監督處處長王建華說,引導當事人或其近親屬向戶籍所在地鄉鎮、街道申請司法救助,可以讓他們明白,這不是辦案單位賠的錢,而是國家救助的錢。

除此之外,天津、上海等地吸收民政、社會保障等部門參與國家司法救助領導小組,統籌做好司法救助與社會救助、信訪救助工作﹔河北、雲南開發了司法救助管理信息系統,從申報到審批、發放,全程留痕,有效防止暗箱操作、重復救助。

“國家司法救助制度的建立回應了多方訴求,是完善人權司法保障制度的應有之義,對於構建中國特色社會主義司法制度具有重大意義。”北京師范大學刑事法律科學研究院副院長、刑事訴訟法學會副會長宋英輝表示,兩年來,司法救助的范圍不斷擴大、救助形式不斷豐富、資金保障不斷強化、各方協調不斷促進、主動性不斷增強,正是國家司法救助制度生命力的體現。

《 人民日報 》( 2015年12月23日 18 版)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量